4月の投稿で紹介したFENIXのHL21を1シーズン(約半年間)使ってみました。水没や落下など、ハードな使用になりましたが、まったく問題ないみたいです。

軽い完全防水 FENIX HL21

開封とセッティング

先ずは開封の儀。

本体とパーツです。黒い輪っかは、予備のOリング(パッキン)、その上にあるのは、ディフューザー(拡散器)です。

保証書と説明書。英語の他、中国語などで書かれています。日本語はありません。

台座から外した本体。コンパクトですが、作りはしっかりしてます。LEDはCree社製のXP-E。

ディフューザーとベルトを付けた状態。

アルカリ電池も使えるけど

FENIX HL21は、単三電池1本で動きます。

推奨はNi-MH電池(ニッケル・水素充電池)。エネループが有名ですね。アルカリも使えるけど、LEDの寿命が短くなるそう。同じ充電池でもリチウムイオンは使用禁止。

エネループを持っていないんで、ダイソーのアルカリ電池を使っています。

以下は、電池の種類と使用可否についての表です。説明書に載っていたものを、適当に訳してみました。

| 充電 | 形状 | 電圧 | 使用 | |

|---|---|---|---|---|

| ニッケル水素 | 充電式 | AA | 1.3V | 推奨 |

| アルカリ | 非充電式 | AA | 1.5V | 可 |

| リチウム | 非充電式 | AA | 1.5V | 可 |

| リチウムイオン | 充電式 | 14500 | 3.7V | 不可 |

明るさとモードの切り替え

明るさは、3段階の切り替えが可能です。

ボタンは一つだけ。大きくて押しやすいんで、頭に装着した状態でも確実に操作できます。

消えた状態で普通に押すと点灯します。もう一度押すと消灯します。

点いた状態でボタンを1秒以上長押しすると明るさが変わります。これはHigh(強)。

もう一度長押しする、low(弱)に。切り替わる順番は、High(強)→Low(弱)→Mid(中)。これを繰り返します。

HL21は消灯時の明るさを記憶するようになっていて、次につけたときに前回消したときの明るさで点灯します。これ意外に便利ですよ。

各明るさでのルーメン(lm)と持続時間は次の通りです。この表も、説明書からの抜粋です。テストに使用した電池は2500mAhのNi-MHで、測定方法は、ANSI-NEMA FL-1だそう。

| High | Mid | Low | |

|---|---|---|---|

| 明るさ | 97lm | 47lm | 3lm |

| 持続時間 | 2h 3min | 5h 43min | 53 h |

説明書には書かれてないんですが、電池の残量が少なくなってくると、High(強)を飛ばして、Low(弱)→Mid(中)を繰り返すようです。もっと減ると、Low(弱)だけになるのかもしれません。

SOSモードについて

裏技的な機能。点灯した状態で、すばやく2回押すと、SOSモードになります。トントントン・ツーツーツー・トントントンというやつ。モールス信号のSOSですね。あまり、お世話にはなりたくはないんですが、遭難したときに使えますね。

角度の調整

6段階くらいの、角度調節ができます。

最も閉じた状態。光の方向は真っ直ぐ。

最も開いた状態。斜め下45度くらいかと思います。

角度の調節は無段階じゃなくて、カクッカクッっと軽くロックされる感じです。数えてみると6段階くらい。

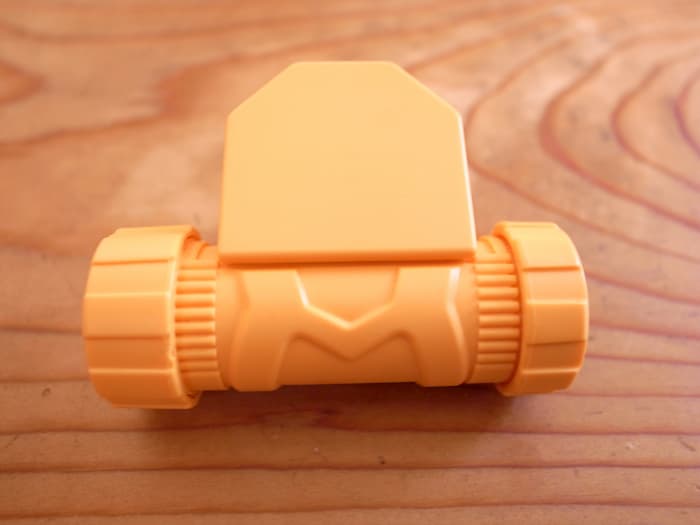

どういう仕組みになってるのかと思い、本体の裏側と台座を見てみると、とってもシンプルな構造。

本体の裏側。左右の根元に、溝が刻んであります。

台座を横から見た写真。小さい爪がついています。

ディフューザーの開閉

LEDライトでディフューザー(diffuser)というと、光を拡散させるフィルターのことを指します。LEDの光は白熱電球に比べて直進性が高く、そのままでは対象物の真ん中は明るいんですが、周辺部は暗めになってしまいます。

ディフューザーを通し光を拡散させると、真ん中は少し暗くなりますが、その分、周辺が明るくなります。

HL21に付属するディフューザーは、フタを開閉するような仕組みで、簡単に切り替えができます。

フタを開いた状態。光は拡散しません。

フタを閉じた状態。光は拡散します。

夜道でテスト

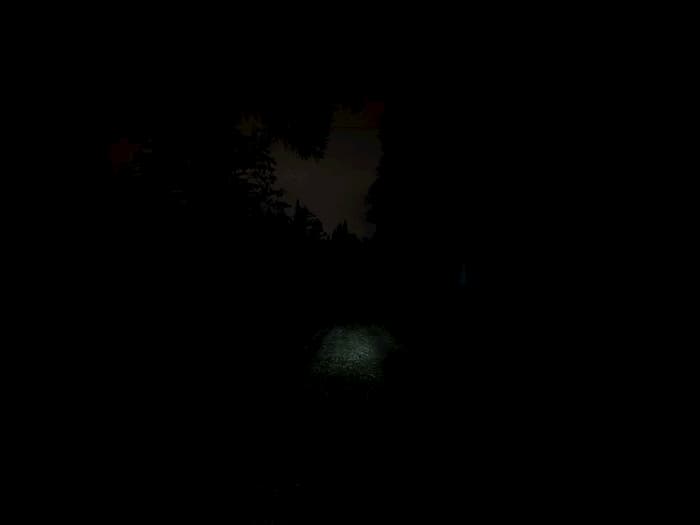

イブニングの帰りに、夜道をライトで照らし撮影してみました。写真の明るさなんてカメラの設定でどうにでもなるんですが、実際に見た感じに近い条件を選びました。6パターン全て同じ条件です。

Low(弱)、ディフューザーON

Low(弱)、ディフューザーOFF

Mid(中)、ディフューザーON

Mid(中)、ディフューザーOFF

High(強)、ディフューザーON

High(強)、ディフューザーOFF

明るさについて

山の中なので真っ暗でしたが、歩く程度ならMid(中)でも十分でした。High(強)だと電池を食うんで、普段はMid(中)にしておいたほうがいいかも。

一方、Low(弱)はかなり暗いので夜道にはちょっと辛いです。とは言え、手元を照らすには十分なんで、フライを結ぶときなどには使えます。暗いので、かえって魚を刺激せずいいかもしれません。

ディフューザーについて

この写真だとほとんどわかりませんが、ディフューザーを通すと照射範囲は広くなります。でも、このくらいの道幅であれば、ディフューザーを通さない方が歩きやすいと思います。

安心のIPX8

FENIX HL21のすごいところは、これだけ基本性能がしっかりしているのに、完全防水(IPX8)であることです。しかも、とても軽い。

これまで、渡河で何度か水没していますがまったく問題ありません。IPX8(2m)なんで、あたりまえか。

雨なんかへっちゃらなんで、釣りに限らず、ちょっとした登山などにも最適かと思います。

重さについて

4月の投稿で、電池を含む重さが65gであると紹介しましたが、これは、ベルトを除いた重さでした。ベルト有りだと83gになります。まぁ、これでも十分軽いんですけどね。

※後継モデル『HL22』が発売されていました。明るさは最大で120ルーメンだそうです。〔2015年3月 追記〕

※後継モデル『HL23』が発売されていました。明るさは最大で150ルーメンだそうです。〔2019年4月 追記〕

コメント